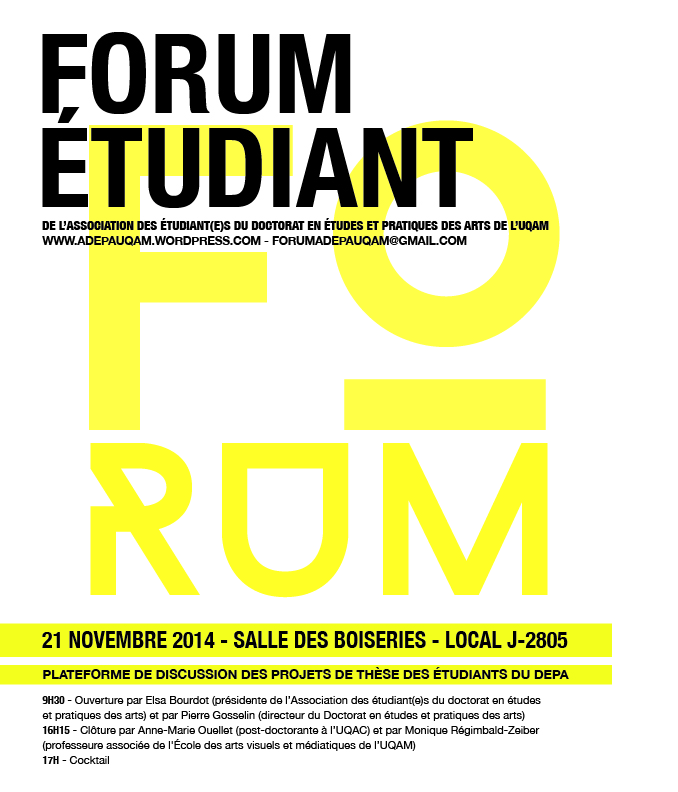

Forum Étudiant, 2014

Conférence : La souffrance tue la créativité.

Débat entre André Éric Létourneau et moi-même, Forum des étudiants du Doctorat en études et pratiques des arts, Université du Québec à Montréal, 2014. Photo : Lucie Rocher.

La souffrance dans l’art actuel tue la pensée créative

se conformer par peur d’oser vivre

Il y a de nombreux performeurs qui se nourrissent du concept de la souffrance pour formuler des propositions artistiques. De l’Amérique du Nord à l’Asie et de l’Europe à l’Amérique du Sud, l’expérience de la souffrance en performance est une formule généralisée. Il peut s’agir de blessures secrètes ou fictives, de lamentations à propos du comportement humain, de confrontation à la mort ou de revendication sur des sujets scandaleux ; tout est motif pour faire de la performance un « lieu de passion » (de l’étymologie latine : souffrance). Il est temps de se produire autrement. Comment s’affranchir de l’autorité de la souffrance en performance pour subséquemment s’autoriser la créativité ? Les artistes qui sont exténués (moi inclus) des motivations générées par la souffrance s’investissent dans la pratique créative. Derrière le mythe de la souffrance, la joie créatrice existe. Le défi actuel est de se libérer des référents symboliques d’une tradition obscure pour transcender la performance vers des repères lumineux.

Depuis les années 1950, dans la généralité des cas, le discours de l’artiste (toutes disciplines confondues[1]) fait référence à la souffrance. L’artiste partage par l’intermédiaire de l’art ses angoisses et ses souffrances ou expose une vision décadente que l’industrie médiatique nous offre. À observer la société, il est évident que l’artiste s’inspire de sujets qui renvoient à la réalité brute du monde dans lequel il vit. On n’a jamais été mieux informés de ce qui se passe dans le monde. La télévision « couvre » en direct et à l’échelle planétaire les catastrophes naturelles, les attaques terroristes, les guerres, les révoltes, les brutalités, les conflits religieux et idéologiques[2]. L’artiste se positionne par rapport à l’état présent du monde ; il établit des comportements artistiques adaptés aux bouleversements de la société. Pour se sentir intégré dans une société « malade », il rassure son insécurité en produisant un art malade (de médiocrité, d’angoisse, de vandalisme et de violence). L’artiste a besoin du soutien d’une communauté artistique qui à son tour se nourrit du mouvement de destruction. Par conséquent, il investit considérablement dans la négation son langage artistique (un art qui évoque « le monde en crise »).

Les orientations, tendances et stéréotypes répressifs du mouvement de l’art actuel conduisent l’artiste à accepter la souffrance. L’artiste se conforme à la tradition de la performance ; il est prêt à commettre des actes de violence et même à mettre sa vie en péril pour acquérir le pouvoir de la reconnaissance artistique. C’est le cas de l’artiste chinois He Yunchang qui a retiré une côte de son corps sans l’aide d’anesthésie pour se confectionner un collier. La performance un mètre de démocratie[3] (Chine, 2014) fut réalisé pour faire réagir les gens par rapport à la souffrance. Yunchang n’a pas hésité à endurer les pires souffrances. Il s’est fixé comme seule limite de rester en vie. Quelques années auparavant, son collègue Zhou Bin a accompli la performance Chase the sun (Chine, 2007). Cette dernière consistait à regarder le soleil pendant 12 heures, du lever au coucher. Cette violente épreuve a failli lui couter la vue ; ses yeux ont presque totalement brûlé[4]. Les actions d’automutilations de Yunchang et Bin se rapprochent des performances obscures de l’actionnisme viennois des années 1960 et 1970. Je pense à Hermann Nitsch et son Théâtre des Mystères et Orgies ; Otto Muehl et ses performances psychodramatiques mettant en scène des échanges sexuels collectifs avec parfois des animaux ; Gunther Brus et ses actions d’automutilations agressifs avec des instruments pointus (lames de rasoir et des couteaux) ; et Rudolf Eberhard Schwarzkogler avec ses comportements autodestructifs traitant l’image du corps maltraité (parfois même celui violé). Il est clair que les motivations artistiques de Yunchang et Bin par rapport à la haine du corps ne se basent pas sur la souffrance des années 1960 et 1970 qui était en réaction à la Deuxième Guerre mondiale, mais par rapport aux préoccupations d’aujourd’hui. Leurs ambitions s’élèvent au le rang des pires Records Guinness : la prouesse des bassesses humaines réalisées au nom de l’art. Les performances de Yunchang et Bin défient une atrocité démesurée : faire la diffusion d’un art corporel souffrant le martyre jamais recenser. Le milieu de l’art a fait d’eux des vedettes. Cela n’est pas surprenant, puisque le public en quête d’images spectaculaires accepte et vénère la souffrance comme divertissement. Les deux protagonistes démontrent que ceux qui réussissent en performance sont les plus torturés ; ils font ce qu’on attend d’eux, ils représentent l’image névrotique de la société. Les gagnants de l’art action se commettent décidément dans le carrefour d’intervention du « mal-être » : Chris Burden (Shoot, 1971)[5], Marina Abramovic (The House With the Ocean View, 2002), Orlan (Première Opération Chirurgicale-Performance, 1990), Gina Pane (The Conditioning, 1973), Michel Journiac (Action meutre, 1985)[6], Tehching Hsieh (One Year Performance, 1978–1979)[7] et Isvan kantor Monty Cantsin (Ideal Gift, 1991). Ces derniers modélisent les images sombres de la performance en encouragent l’esprit subversif et les limites de la douleur du corps. Sur le podium des réalisations de l’art corporel (Body Art), la souffrance physique, intellectuelle et affective est l’un des moteurs fondamentaux. L’« image de l’artiste qui souffre dans le processus de création est devenue un mythe »[8]. Toutefois, la situation dégradante actuelle de l’art n’est pas un argument pour concevoir la performance comme l’aliment de sa douleur ou un moyen pour soulager une blessure. Le public n’est pas non plus un médecin à qui on confie ses états torturés.

À la lumière de cette étude, il est évident que les motivations d’actions de l’art actuel sont très obscures. Pour orienter l’art performance vers des approches créatives, il faut agir immédiate pour créer des nouvelles possibilités d’existence ; des expressions corporelles qui ne se limitent pas qu’à la souffrance.

(…)

Les performeurs Constanza Camelo Suarez, Johannes Deimling, Sara Létourneau, Francis Arguin et Arti Grabowski, Julie Andrée T. tentent comme moi de produire la différence artistique à travers la pratique artistique et l’enseignement. Pour dépasser l’art lié à la souffrance, une révolution psychologique en profondeur s’impose. Comment agir ? Que faire ? On ne peut pas changer instantanément un esprit qui est conditionné par la tradition de la performance (éducation, influences, violence). Pour créer un artiste radicalement différent (un artiste qui investit un art créatif et lumineux), cela prend du temps. Comment procéder ?

(…)

Les artistes qui sont exténués (moi inclus) au mouvement de la performance négative veulent amener un changement. Malgré leur volonté, ils sont conscients qu’il est impossible de faire une rupture « totale » avec la tradition de la performance. Aussi obscure qu’il puisse être, le passé de l’art action (souvenirs, expériences, savoir) est nécessaire pour faire la transition vers un art créatif et de nouvelles possibilités d’existence. Comme l’énonce Krishnamurti, on est « le produit du passé »[9], on vit sous la formule et les conclusions rassemblées par la pensée. Par conséquent, on ne peut que « réagir » à ce passé. Les motivations de l’artiste créatif ne sont pas de créer une rupture uniquement en guise de protestation, mais de prendre conscience qu’on vit dans une société malade. Il s’agit alors de faire « une modification dans la continuité du passé »[10]. C’est à cette modification qui m’intéresse ici ; « le passage »[11] d’un état à un autre. En se détachant de la « routine » de la souffrance intérieure ou des misères extérieures, l’artiste « créatif » initie une transformation de soi. Son intérêt est de franchir le territoire de la souffrance pour investir un champ positif, sain et d’amour. J’ai la conviction que l’art créatif ne peut exister à l’intérieur du cercle de la souffrance. Dans cette perspective, l’innovation de la performance ne se fonde pas sur les problèmes du passé, mais sur les « points de passages ». En évitant de participer au mouvement obscur qui mine l’esprit de cette pratique, l’artiste créatif réinterroge les idées préconçues de la performance. La connaissance du monde de l’art et de « son histoire permet de savoir ce qui a déjà été fait […] et qui n’est pas à refaire [si l’artiste] veut être créatif »[12]. Pour vivre l’« être créatif », l’artiste ne réduire pas sa capacité d’expression à l’autorité de la performance[13].

(…)

Mon propos artistique affirme qu’il y a très peu de créativité dans la proposition artistique qui maintient « un état de conflit »[14]. Je crois que l’artiste qui se produire dans la négation s’accorde avec le système de l’art par peur de vivre la créativité. Il compose avec la souffrance, parce qu’il ne veut pas perdre ses attaches (ses expériences, ses conclusions, ses idées) qui forment ses conditionnements. En performance, ces derniers sont rattachés à des définitions des années 1950, 1960 et 1970 : rituel, outrage, représentation, antie spectaculaire, violence, provocation et nudité. Avancées par les précurseurs de la performance (Georges Maciunas Allan Kaprow, Joseph Beuys, Marina Abramović, Guy Debord, Actionnisme viennois), ces définitions étaient « en réaction » aux préoccupations d’une autre génération (dadaïsme, futurisme, art conceptuel, art contextuel, art sociologique). À l’heure actuelle, on perdure ces définitions caduques, alors que les motivations performatives de l’artiste sont toutes autres. Formuler des performances à partir de définitions connues n’est pas un défi, ni un acte créatif, car ce sont des actions qui perdurent le passé de la performance.

Il est temps de réinitier le langage performatif pour formuler une grammaire qui est en « réaction » au monde en crise dans lequel on vit. Plus précisément, il faut prendre conscience des limites de la pensée qu’on s’est infligées (les fondements de l’art action) pour se détacher des gestes des conditionnements de la performance. Cette prise de conscience va actualiser la performance à des idées innovatrices qui présente le corps autrement. Les artistes sont-ils prêts pour ce changement ? Qu’est-ce que la performance aujourd’hui ? Où va-t-on ? Pour l’artiste, c’est inquiétant de ne pas savoir ce qui va arriver.

Qu’advient-il à un esprit sans attachement ? Lorsque l’esprit découvre que là ou il y a attachement il y a peu de créativité ; l’artiste entre dans un processus de la transformation de soi. Il prend conscience que la souffrance en performance tue la poésie de l’existence (la créativité). Se manifester dans des propositions égocentriques et négatives est clairement une manière de se conformer aux images névrotiques de la société, puisqu’on est tous conditionnés profondément par notre culture, notre passé, le temps, l’hérédité et la tradition. La créativité en performance ne dépend pas de la remémoration du passé, mais de la « réaction positive » par rapport à ce passé. Deux choix s’imposent à l’artiste : orienter ses performances selon des conditionnements ou un « tempérament »[15] (un comportement, un état d’esprit) qui permet de se libérer. L’artiste québécoise Sylvie Cotton croit profondément que la performance doit être insaisissable[16], il s’agit un espace-temps qui évoque un lâcher-prise ou un « je ne sais quoi » créatif qui révèle une joie de vivre.

(Extrait de la conférence)

[1] Il n’y a pas que la performance qui aborde la souffrance ; les artistes de la photographie, la vidéo, le théâtre, la peinture, l’installation et la danse l’investissent aussi dans leurs projets.

[2] Skitt, D. (2008), Introduction. Dans Krishnamurti, J., Vivre dans un monde en crise ; ce que la vie nous enseigne en ces temps difficiles [L. Delage et C. Joseph, trad.] (p. 7-14). Paris : Presses du Châtelet (Original publié en 2005), p. 7.

[3] Consulter le 20 septembre 2014 à l’adresse : (http://www.wikistrike.com/2014/05/un-artiste-chinois-se-coupe-une-cote-sans-anesthesie-et-la-porte-en-collier.html)

[4] Ha Thuc, C. (2014), L’art contemporain en chine depuis 2000. Paris : Scala, p. 29.

[5] Martel, R. (2000), Deux balles, deux trajectoires. Inter, art actuel, (77) p. 66-68.

[6] Donguy, J. (1996), Entretiens et textes ; Michel Journiac p. 190- 205. Dans Diserens, C. (sous la dir.), L’art au corps ; le corps exposé de Man Ray à nos jours. Marseille (France) : Musées de Marseille.

[7] Lors d’une entrevue entre Amelia Groom et Tehching Hsieh, il a affirmé que Marina Abramović avait référé Hsieh comme un maître (« Marina Abramović has referred to you as « a master ») ; une phrase qui en dit long sur les motivations de ces deux stars de l’art. Ouvrage consulté le 11 octobre 2014 à l’adresse : (http://ameliagroom.com/?p=1895).

[8] Benhamou, O. (2005, janvier), Faut-il souffrir pour créer ? (sp). Ouvrage consulté le 1er octobre 2014 à l’adresse :(http://www.psychologies.com/Moi/Se-connaitre/Comportement/Articles-et-Dossiers/L-optimisme-ca-s-apprend/Faut-il-souffrir-pour-creer)

[9] Krishnamurti, (2008), p. 39.

[10] Ibid, p. 39

[11] Buci- Glucksman, C. (2003), Esthétique de l’éphémère. Paris : Galilée, p. 83.

[12] Michel, E. (2004, hiver), Souffrance, plaisir et créativité artistique, Lieux d’Etre (39) sp. Ouvrage consulté le 1er octobre 2014 à l’adresse : (http://dcalin.fr/publications/creativite.html)

[13] Les institutions qui financent l’artiste réduisent ses productions et son expression à des « catégories » et des « titres ». Ces dernières comportent des limites mentales qui maintiennent l’artiste dans dans un domaine de pensée, un mouvement et une créativité restreinte. La société se base sur ces catégories et ces titres pour comprendre l’art. Ce n’est pas les institutions ou les mécènes qui financent l’artiste qui sont en faute ; elles sont en droit de promouvoir qui elles veulent. La faute est à celle de l’artiste. Par paresse et ignorance, il réduit sa pratique artistique au système de subvention. L’artiste ne fait pas l’effort de trouver d’autres sources de financement afin de le libérer ; il a fait le choix de se soumettre au système de règles de ces institutions financières. L’artiste a besoin d’encadrement et de financement pour vivre ; il obéit aveuglément à ces institutions et abandonne au passage sa liberté d’expression.

[14] Krishnamurti, J. (2008), Vivre dans un monde en crise ; ce que la vie nous enseigne en ces temps difficiles [L. Delage et C. Joseph, trad.]. Paris : Presses du Châtelet, p. 38. (Original publié en 2005)

[15] Ibid, p. 124.

[16] Discussion à la Biennale d’art performatif le 18 octobre 2014.